MCLS(Mass Casualty Life Support)とは、多数の傷病者が発生した災害現場での医療対応を標準化する研修コースで、救命率および社会復帰率の向上を目的としたもの

災害って聞くと避けたいものだし、災害のことを意識的に学んでいる人って少ない?ように思います

しかし、救命センターや救急関係の病院で働いている以上、災害拠点病院であり、災害とは切っても切り離せない場所で働いている方は多いんじゃないかと

そこで今回この研修を受けてきたので、実際どうだったのか皆さんに共有できたらなと思います

災害時の医療と平時の医療は、全然違うことを体系的に学ぶことができ、個人的にはともて楽しい研修でした!

すな

すな個人的には楽しく学ぶことができた研修でした!災害拠点病院で働いている方にはぜひ受けてみてほしい研修です!

概要

まずは概要から

MCLSは、災害医療や防災業務に従事する人向けの教育プログラムで、多数傷病者への対応を体系的に学習します 2011年の東日本大震災を契機に、消防や警察など職種を越えた連携の必要性を背景として、日本災害医学会が開発・運営をしています

主な目的は以下です

- 消防・警察などのファーストリスポンダーとDMAT(災害派遣医療チーム)との連携

- 災害現場で発生した多数傷病者に適切かつ標準化した医療対応を行う

- 傷病者の救命率および社会復帰率の向上

僕は看護師としての立場から医療に特化した視点で災害を捉えようとしていましたが、この研修で体系的に学ぶことで、医療だけではなく、災害時には消防・警察との連携がものすごく大切なんだなと感じました

医療が提供できるのも、現場の安全が確保されてから

災害時の医療と聞くと、災害が起こっているまさにその場所に医師・看護師が出向き医療を施すイメージを持っている人もいるかもしれません

しかし、実際にはそうではなく、災害現場の安全が確保され、傷病者は傷病者集積場所に集められ、そこで初めてトリアージが行われ、現場救護所に移動した後に必要に応じて医療介入が行われます

こういった意味においても、消防・警察・医療など関係各所が上手く連携を取り、現場を統率することで初めて多数傷病者への対応が可能なんだということが学べました

個人的には、とても楽しく学ぶことができた研修でした!

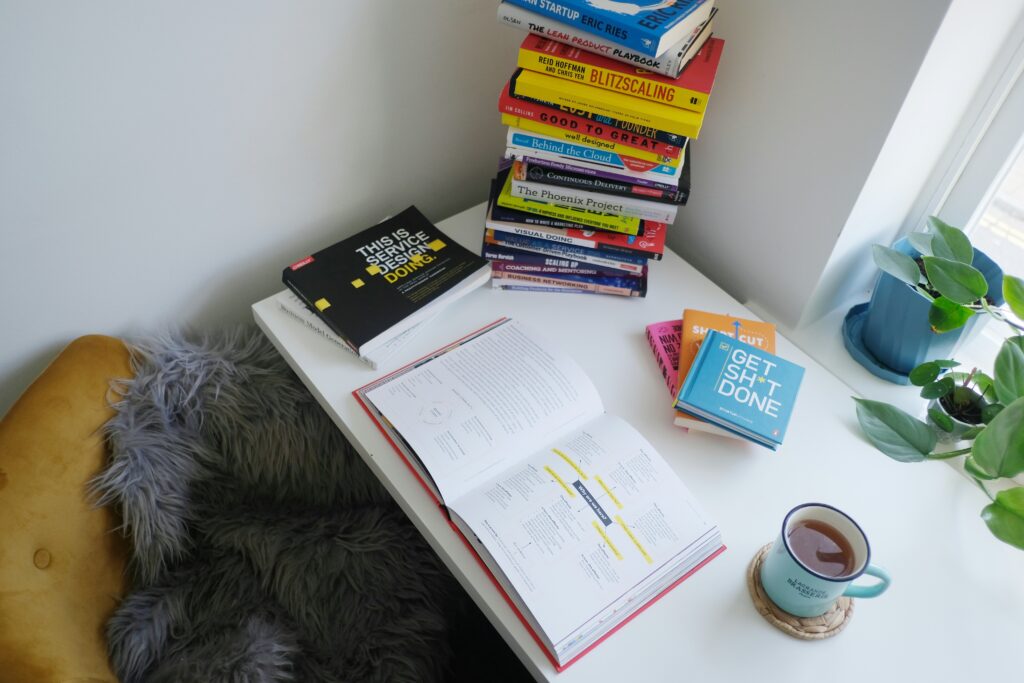

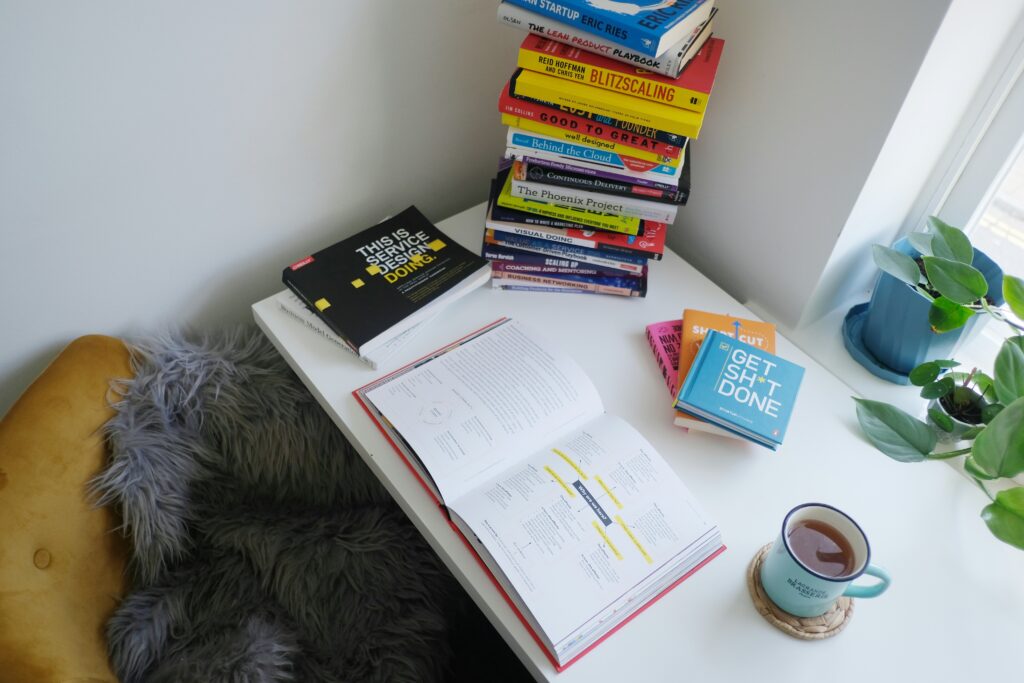

興味のある方はぜひ、公式テキストを手に取ってもらいたいなと思います!

対象者

MCLSコースの対象者は以下の方です

- 医師・看護師・救命救急士など医療従事者

- 消防職員・警察官・自衛官・海上保安官

- 救急・災害医療派遣業務に従事する学生や関係者

- その他、運営が認める者

- 放射線技師・臨床検査技師・その他の医療関係者で災害医療派遣業務の携わる者

僕が受講した時は薬剤師さんや看護助手さんがいました!

その他にもインストラクターの方には放射線技師さんも!

さまざまな職種のいろんな方が受講されているんだなと思いました!

コースの種類

MCLSには主に3種類のコースがあります

標準コース

災害医療の基礎知識、現場救護所の設置運営、DMAT活動やトリアージ(START法)などを学ぶことができます

インストラクターコース

標準コースの知識・技術を教育・指導する方法を学習します

インストラクターになるためのコース!

CBRNE研修コース

化学・生物・放射性・核・爆発物(Chemical,Biological,Radiological,Nuclear,Explosive)による特殊災害を想定した初動対応を学ぶことができます

学習内容

標準コースでは以下の項目を学ぶことができます

- 災害・多数傷病者に関する基礎的知識の学習

- 災害現場対応の原則の理解と実践

- 先着隊の活動

- 災害現場医療の3T(Triage、Treatment、Transportation)の理解と実践

- 各種トリアージの理解と実践

- DMATの現場活動の理解と連携

受講の主なメリット

ここでは受講の主なメリットについて解説していきます

1:災害医療の基礎と実践力が身に付く

災害・多数傷病者の対応の基本原則を体系的に学ぶことができます

その他にもトリアージ(START法)や現場救護所の設営・運営など、実践的なスキルを習得することができます

2:多職種連携の理解と実践

医師・看護師・救急救命士・警察・消防など他職種と協働する訓練を通じて、連携力が高まります

災害現場での役割分担や情報共有の重要性を体感することができます

実際にグループワークを通じて、いろんな職種の方と関りましたが、連携の難しさや面白さを実感しました

それぞれに強みが違うので、いろんな意見が出てくるんですが、その中で良いとこを活かしつつ上手にまとめ上げるのは難しかったように思います

3:初動対応力の向上

限られた資源・時間のなかで、迅速かつ的確な判断力を下す力が養われ、周りがパニック状態の中でも冷静に行動できるようになります

実際に災害が起きたときに、どのように行動すべきかを知っていると知っていないとでは、全然違うと思います

今災害がどのフェーズにあるか把握し、どのような行動が求められるのか客観的に判断できるようになるためにも受講する意義のある研修かと思います

実際に研修を受けてみての感想

実際の研修では、座学に加え、机上シミュレーションや実後訓練が行われ

受講の最期には筆記試験と実技試験も実施されます

個人的には机上シミュレーションでのグループワークは面白かったです

グループワークでは災害が起こった想定で、警戒区域や危険区域の設定、消防隊員や警察をどのように配置するかなどのグループワークや

その他にも赤タグ患者は20名弱いる想定で、傷病者集積場所や現場救護所をどのように設置するかなどを意見を出し合いました

グループによって似たような配置になったものもあれば、違った配置になったものもありました

それぞれに配置した理由や根拠が異なっており、絶対という正解はなく、その場の状況や時間変化によって臨機応変に対応していくものなんだろうなというのを実感しました

絶対解のない災害対応の難しさというか興味深さを感じました

楽しかったというのは不適切な表現かもしれませんが、学んで良かったなと思える研修でした

興味のある方は、公式テキストを手に取ってみてほしいなと思います!

MCLS受講前の事前準備リスト

ここからは受講を検討している方に向けて、事前に準備しておくべきことについて解説していきます

1:公式テキストの事前学習

これは言うまでのことではないですが、「標準多数傷病者対応MCLSテキスト」を事前に読んでおくことで理解が深まります

特にトリアージのSTART法やCSCATTT(災害対応の7原則)は試験にも出題されるため、重点的に学習することをおすすめします

僕が実際に受講した際の試験では、MCLS全体に対する筆記試験と実技試験が行われました

実技試験ではSTART法でのトリアージ試験と「すしあんじょうほうよう場所取り」は何を意味しているのかの口頭試問がありました

「すしあんじょうほうよう場所取り」なんて急に意味のわからないことを言っていますが、

- す:スイッチを入れる

- し:指揮

- あん:安全

- じょう:情報

- ほう:報告

- よう:要請

- 場所取り:活動場所の設定

これらの頭文字をとって、構成された言葉です

災害対応にて重要な活動指針を表すものです。気になる方はぜひ公式テキストを読んでみてください!

2:基礎知識の確認

筆記試験対策的にも基礎知識はきっちり学習することをおすすめします

災害医療の基礎概念(トリアージ、ゾーニング、救護所運営など)や多数傷病者対応の流れと原則、DMATの活動内容や役割、この辺りを抑えておくと良いでしょう

3:実技試験対策

僕が受講した際の実技試験は、START法でのトリアージの実技と上記で示した「すしあんじょうほうよう場所取り」の口頭試問がありました。

試験対策ではないですが、模擬訓練で使われる資機材(トリアージタグなど)使い方を予習しておくことで、受講内容が頭に入ってきやすいと思います

4:多職種連携の意識づけ

医師・救急隊・警察・消防との連携を想定したロールプレイがあるため役割理解が重要です

修了と認定

MCLSコースが修了すると、終了証が発行され、「MCLS研修修了者名簿」に登録されます

受講修了者はさらに上位のインストラクターコースやCBRNEコースへ進むことが可能です

まとめ

MCLSは、災害現場での多職種協働を前提に、災害者を救命するために標準化された行動や医療スキルを体系的に学ぶ研修プログラムであり、医療従事者や警察・消防関係者にとって重要な教育機会となっています

個人的にも、JNTEC・JPTECなど様々研修を受けてきたけど、初めてインストラクターになるのもありかなと思えるほど、興味深い研修でした

興味のある方は、きっと多くのことを学べる研修!

受講まで行かなくてもテキストを読むだけで、かなり勉強になるので良ければ手に取ってみてください!